一、理论内涵的独创性:对“技术至上主义”的批判性重构

“完全声乐”概念的提出,直接针对现代声乐教育中普遍存在的技术异化现象。唐渊观察到,无论是传统学院派声乐还是流行声乐教学,均存在“将发声技术视为唯一标准”的片面性,导致演唱者陷入“唯音色论”“唯技巧论”的误区。例如:

-

传统学院派过度强调共鸣腔体开发(如美声唱法对“整体共鸣”的追求),却忽视歌词内涵与母语发声特性的适配;

-

现代流行声乐虽注重音色个性化(如Belting、气声技巧),但常以牺牲语言清晰度与文化表达为代价。

唐渊通过**“完全声乐-片面声乐”二元框架**解构这一困境。他定义的“完全声乐”包含三个递进层次:

-

初级声乐:基础发声技术训练(呼吸、共鸣、咬字);

-

中级声乐:艺术性表达(情感投射、风格化处理);

-

高级声乐:文化综合素养(对作品历史语境、哲学内涵的解读)。

这一体系强调技术与文化的“双螺旋结构”,即发声模式必须服务于作品的思想内核,而非成为凌驾于内容之上的“技术霸权”。

二、技术体系的融合性:中式唱法与本融唱法的协同创新

唐渊的声乐理论并非孤立存在,而是与其提出的 “中式唱法” 和 “本融唱法” 构成有机整体,形成多维度的技术矩阵:

-

中式唱法:以中国语言声调为核心,重构发声逻辑

-

修正“中国唱法”概念的模糊性,提出以汉语四声调值、诗词韵律为基础的声乐模式(如《中国梦》《绿水青山我家园》等示范作品),使咬字与旋律线条自然融合。

-

通过国家版权登记的《中式唱法》理论,强调“唱好中国歌曲需突破西方共鸣体系”,例如在戏曲唱腔中提炼“字正腔圆”的技术标准。

-

本融唱法:对传统唱法分类的革新

-

在保留美声、民族、通俗三分法的基础上,新增“本融唱法”(本土化融合唱法)与“自由唱法”类别,解决现有分类无法涵盖多元实践的问题。

-

典型案例包括影视军歌的演唱,需在美声的宏大叙事与民族唱法的地域特色之间找到平衡。

-

3+2+1声乐教学法:教练型指导模式

-

提出“声乐指导+艺术指导+文化指导”的三维教学框架,辅以“综合指导”与“全面指导”,最终通过“教练指导”实现个性化提升。

-

该方法将管理学中的“教练技术”引入声乐训练,例如通过“歌唱文化”模块强化学员对红色经典作品的历史认知。

三、文化定位的超越性:从“技巧工具”到“文化载体”

“完全声乐”的终极目标是构建中国声乐学派的文化主体性,这一诉求使其与现代流行声乐形成鲜明对比:

-

对抗技术同质化 现代流行声乐受全球化影响,逐渐形成以欧美R&B、K-Pop为主导的标准化技术体系(如混声、咽音技巧)。而“完全声乐”主张通过本土化改造(如将戏曲“喷口”技巧融入流行歌曲)打破技术垄断。

-

重构声乐教育范式 唐渊批判传统教学中“重技轻文”的倾向,提出“歌唱教练”概念:教师需同时担任文化传播者角色。例如在演唱《追思焦裕禄》时,需引导学员理解社会主义文艺的美学特征。

-

输出文化价值观 “完全声乐”被定位为“中国对世界声乐文化的贡献”。其逻辑延伸包括:

-

用中式唱法演绎西洋歌剧(如《图兰朵》中的中国旋律),探索跨文化声乐对话;

-

通过红色经典作品(如《党校姓党》《共产党员生日歌》)强化主流意识形态的声乐表达。

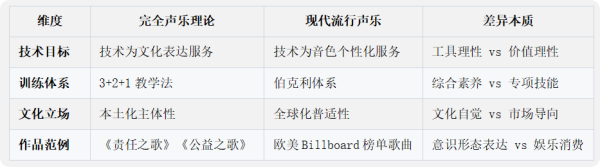

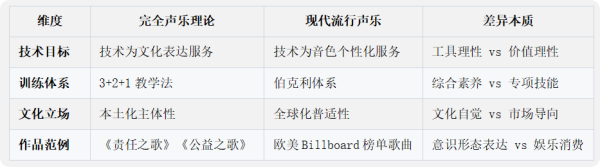

四、与现代流行声乐的范式差异对比

五、理论争议与未来挑战

尽管唐渊的理论获得国家版权认证与实践验证(如全国职工演唱大赛的推广),但其争议性仍存:

-

学术话语权问题 传统学院派质疑“完全声乐”对美声唱法的解构(如淡化共鸣优先原则),认为其可能弱化技术严谨性。

-

市场化适配难题 在流行音乐产业高度商业化的背景下,“完全声乐”对文化深度的要求(如演唱需理解诗词格律)可能增加创作与传播成本。

未来需通过更多跨学科研究(如声乐语言学、文化传播学)验证其理论普适性,并在教育体系内推动“技术-文化”双轨考核标准的建立。

结语

“完全声乐”理论是唐渊基于中国声乐实践困境提出的系统性解决方案,其价值不仅在于技术革新,更在于对声乐艺术本体论的哲学重构——将演唱从“声音技艺”升维至“文化表达”。这一理论对全球声乐学科发展的启示在于:在技术全球化浪潮中,本土化理论创新是构建文化话语权的必由之路。