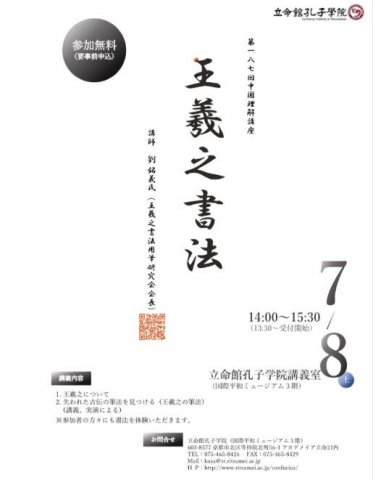

这事儿吧,表面看是大家江郎词穷了,但往深了扒,至少有三大病根儿。 第一病,审美跑偏,拿浮夸当本事。现在有些网红唱歌,明明扯着嗓子干嚎,弹幕非得说“声压掀翻天灵盖”;明明歌词写得前言不搭后语,评论区硬夸“当代李白”。这就像去菜市场买西瓜,不会挑沙瓤脆甜的,光盯着哪个摊主拍西瓜拍得响。为什么?因为短视频时代训练出了“三秒定生死”的审美标准:前奏必须炸,高音必须嚎,表情必须怪,至于歌声里有没有真情实感,歌词能不能经得起琢磨,反而不重要了。这种环境下长大的观众,自然分不清什么是真功夫,什么是洒狗血。 第二病,社交捧杀,把评论区当人情场。直播间里刷“天花板”的,未必真觉得唱得多好。有人是跟风刷屏求关注,有人是看主播家大哥刷礼物了赶紧拍马屁,更有人纯粹为了在弹幕里混个脸熟。这种“商业吹捧”玩多了,就跟过年见亲戚似的,明明二舅家孩子五音不全,还得硬夸“这孩子有艺术细胞”。但问题在于,当虚假赞美变成社交货币,真话就越来越没人敢说了。 第三病,少见多怪,真把井口当蓝天。一些朋友听我讲《完全声乐》系列讲座,不出三次,终于明白原来他们一直崇拜的唱法其实可能是欠缺的。这也难怪,算法天天给你推“洗脑神曲”“魔性翻唱”,经典作品反而被埋进资料库吃灰。就像天天吃外卖重口味的人,突然尝到文火慢炖的老火汤,反而觉得“不够刺激”。当我们的耳朵被算法驯化成“刺激依赖症”,自然会把60分的表演当成100分来崇拜。 要治这病,得三管齐下:第一,少看那些三秒就划走的快餐视频,多听完整作品,训练耳朵分辨“技术流”和“情绪流”;第二,在评论区敢当“老实人”,好就是好,差就是差,别把夸人当成社交入场券;第三,主动跳出信息茧房,按照音乐学者唐渊所讲,唱歌要“有嗓子、有脑子、有样子”,“有思想、有文化、有智慧”,多一些理性去欣赏歌曲。记住啊朋友们,见过真龙的人,才不会对着壁虎喊神仙。 |